Читатель Толстов: маньяки, богатыри и необъятный космос «Читатель Толстов» помнит, что на середину мая обычно приходятся самые интересные книжные премьеры весны. Мы подобрали наиболее примечательные новинки на любой читательский вкус. Изучайте, выбирайте, читайте! КНИГА НЕДЕЛИ Это не просто книга – это маленький подвиг, который совершили редакторы издательства! В прошлом году (конкретно – в ноябре) роман Саманты Харви “Orbital” («По орбите») стал лауреатом одной из важнейших литературных премий — Букеровской. В считанные месяцы были приобретены права на издание романа в России, сделан перевод, редактура – и вот роман Харви поступил на полки книжных магазинов. Мы получили возможность ознакомиться с наиболее актуальной новинкой европейского романа, да еще отмеченной одной из главных литературных премий. «По орбите» рассказывает об одном дне в работе орбитальной космической станции, которая вращается вокруг Земли. В экипаже – шесть человек, в том числе двое русских космонавтов, Роман и Антон. А еще – японка Тиэ, американец Шон, британка Нелл и итальянец Пьетро. Шесть разных людей, разных характеров, разных историй. За 24 часа на орбите космонавты встретят и проводят 16 земных восходов и закатов, понаблюдают за планетой с космической высоты,вспомнят семьи, которые ждут их возвращения из космоса, пообщаются и даже позанимаются на тренажерах (обязательный пункт в ежедневном расписании космонавтов – необходимо поддерживать физическую форму в невесомости). Казалось бы, в романе почти ничего не происходит. Но важно, как Саманта Харви организовывает повествование. Это такой накатывающийся, как волны, сюжет, где переплетены события в маленьком мирке орбитальной станции и какие-то истории, которые происходили на Земле и теперь сами космонавты их переживают, осмысляют, обсуждают (роман начинается с того, что один из членов экипажа получает известие о смерти матери). Саманта Харви в интервью постоянно говорит, что замысел романа родился у нее во время эпидемии ковида, когда она оказалась в локдауне, самоизоляции, и чувствовала себя как космонавт в ракете, мерно кружащейся где-то в безвоздушном пространстве. Чтобы справиться с одолевшей ее бессонницей, писательница смотрела трансляции с МКС, разглядывала снимки из космоса и думала, какая наша планета большая и в то же время маленькая, беззащитная, если сравнивать ее с масштабами Вселенной. Так и появилось это послание —искреннее признание в любви нашему общему дому. До этого Саманта Харви никогда не интересовалась космосом, но тут решила написать о людях, которые в силу своих служебных обязанностей находятся в «постоянной самоизоляции». Она описала один день из жизни экипажа орбитальной станции, а они уже сотни дней провели в ее стенах. И вот эти подробности космического быта, мелкие детали, которые Харви изучала, проведя множество бесед с космонавтами и специалистами НАСА, превращают роман «По орбите» в удивительную смесь производственного романа и замечательной поэтической прозы. По мере того как станция делает очередной оборот, Харви открывает нам новые города и страны, описывая, как они выглядят из космоса, и одновременно рассказывает о том, как воспринимают их сами космонавты. Этот текст, с одной стороны, изобилует географическими отсылками и описанием специфики работы на орбите, с другой – это удивительное, полифоничное, волнообразное повествование. Удивление и восторг, переданные в элегантной прозе Харви и ее философских размышлениях, делают эту книгу настоящим наслаждением для истинных любителей художественной литературы. Это тоже книга о космосе, но, конечно, по жанру сильно отличается. «Читатель Толстов» любит и ценит Александра Етоева как редактора, литературного критика, одного из самых интересных российских авторов, пишущих о литературном процессе. А «Летучий марсианский корабль» — своего рода игра, такая фантасмагория, не лишенная, впрочем, определенного стилистического изящества. Итак, представьте, что после смерти люди не попадают в рай или ад, а переносятся на Марс. Это такое царство мертвых, куда попадает каждый, пересекший черту земного существования. Тут свои условия (в том числе и климатические), свои порядки, места всем хватает, делать особенно нечего, поэтому каждый волен заниматься тем, что ему нравится. Одни постоянно исследуют окрестности, другие интригуют, ссорятся, философствуют. Здесь есть и сатирические образы, есть и остроумные переклички с другими «марсианскими» книгами, от «Аэлиты» Алексея Толстова до «Марсианина» Энди Уэйра. Роман как будто фантастический, но скорее фантасмагорический – временами смешно, временам жутко. И придумано хорошо. А здесь с космосом связано только название, хотя книга о другом. «Астронавтами» главная героиня называет своих родственников, которые блуждают в жизни, как астронавты, отправившиеся к далекой неизведанной планете, не зная, чем закончится их экспедиция. Главная героиня обнаруживает старое семейное фото, на которой отец и мать держат ее, маленькую – и все абсолютно счастливы. Эта находка меняет всё ‒ с нее начинается длительное и напряженное путешествие в прошлое, которое напоминает героине космические миссии. Ей, вернувшейся в родной дом в Барселоне, крайне непросто ‒ мать тяжело болеет, отец переехал в Мадрид, ее сводные брат и сестра не знакомы друг с другом… Никто не хочет ворошить семейные тайны и детские травмы. Что твоя семья значит для тебя? Что означают жесты, молчание, недосказанное, недоговоренность, те неразрешенные боли, которые остались где-то в глубине твоего существа? «Астронавты» — тонкое психологическое исследование природы памяти, семейной любви, написанное в жанре автофикшн, когда сам автор становится героем собственного произведения. Книгу сравнивают с произведениями Анни Эрно, Карла Уве Кнаусгора, Оксаны Васякиной. Роман Анатолия Мариенгофа «Циники» был написан в начале 20-х, вышел в 1925 году, но опубликовать такой роман в Советской России было невозможно, и книга вышла в Берлине. Это доставило автору массу неприятностей, сам он публично покаялся, а «Циники» дожидались переиздания аж 65 лет! Первое отечественное издание вышло в каком-то частном издательстве в 1990 году, и я сам помню до сих пор тоненькую брошюрку на скверной бумаге, которую купил на каком-то книжном развале. Нынешнее издание – роскошное, с красочным оформлением, прекрасно подготовленное – выходит к столетнему юбилею первого издания. И этот небольшой по объему роман, написанный подчеркнуто суховатым стилем, стал одним из самых значимых произведений советской литературы. История Владимира и Ольги, молодых москвичей, которые живут в Москве сразу после революции. Голод, холод, родители Ольги эмигрируют, ее брат погибает на фронтах гражданской войны. Главные герои – такие осколки Серебряного века, растерянные обыватели, не понимающие, что происходит, и в какой стране они теперь живут. А страна стремительно меняется на глазах. И меняются люди, которые составляют круг общения Владимира Ольги – один становится высокопоставленным советским руководителем, другой богатеет на торговле, заводит любовницу, да и союз Владимира и Ольги окажется обреченным…Самое главное в романе – атмосфера первых послереволюционных лет. Непонимание происходящего. Слом всего до основания, строительство на обломках нового мира. Совсем недавно «Читатель Толстов» писал о книге культуролога Кирилла Ковалева «Нечистая сила» (16+) – исследовании самых темных страниц русского фольклора. Новая книга посвящена богатырям. В России как ни в одной другой стране существует огромное число легенд, мифов, былин, сказок про богатырей – наше народное «богатырство» является феноменом не только культурным, но и историческим. Богатыри, добры молодцы, удалые герои занимают важное место в национальном героическом эпосе – и при этом мы не очень много о них знаем. А о некоторых не знаем вообще ничего. Кто-нибудь слышал о былинном силаче со странным именем Сухман, который разметал татарскую рать, вооружившись вырванным из земли дубом, но в Киеве, где он рассказал о своем подвиге, ему не поверили, посадили в тюрьму, и Сухман решил покончить с собой, оторвав маковые листья, которыми залепил раны? А как насчет иноземного наемника Дюка Станковича, ставшего русским богатырем или богатыря Чурило Пленковича? Кирилл Королев собрал и в доступной, занимательной, неакадемической форме изложил все «богатырские» сюжеты русских былин, но следует добавить, что книга невероятно красиво оформлена – автора иллюстраций Лидию Магонову вполне можно назвать полноценным соавтором книги. Небольшая, но познавательная история одного из самых вдохновляющих периодов истории отечественного рока. В конце 80-х, когда советская цензура сильно ослабела, из подполья вырвались десятки «самодеятельных» рок-групп, которые в самом скором времени завоевали лучшие площадки и стадионы страны. Мы помним, конечно, и «Кино», и «Наутилус-Помпилиус», и многие другие имена. «За кадром» долгое время оставались подробности этого процесса «стихийной легализации» советского рока. Александра Серова рассказывает весьма интересные детали той эпохи. Как в самом сообществе рокеров бурлили страсти – оставаться непризнанными гениями, выступающими в подвалах и маленьких залах, или «продаваться» отечественному шоу-бизнесу, утратив первородство социального рокерского пафоса. Оказывается, известную песню «Что такое осень» Юрий Шевчук долго не хотел выпускать: он понимал, что песня станет хитом, но слова ее на фоне глубоких философских текстов других песен «ДДТ» отличались какой-то редкостной бессодержательностью. С другой стороны, эти годы были (и остаются) самой романтической эпохой в истории нашего рока. И хорошо, что теперь есть книга, из которой мы можем узнать, как именно ее воспринимали и сами музыканты, и их поклонники. Эту книгу мы ждали три года! Анонсы ее стали появляться еще в 2022 году, но несколько раз выпуск издания переносился и откладывался. И вот наконец-то книга выходит. «Мы живем ритмом» — исключительно фанатское чтение. Если вы не являетесь фанатом Prodigy, вряд ли этот обстоятельный рассказ, записанный английским журналистом Мартином Джеймсом, вас заинтересует. Историю The Prodigy можно рассматривать как две истории: в первой никому не известный житель Лондона Лиам Хоулетт начинает сочинять песни, в другой истории его приятель Кит Флинт хочет превратить песни Prodigy в уникальное сценическое шоу. Далее обе истории сливаются, хотя творческий путь Prodigy никогда не был гладким. Участники команды постоянно ссорились, выясняли отношения, уходили из группы, объявляли о распаде группы (правда, неизменно возвращались). Мартин Джеймс на протяжении многих лет записывал монологи самих музыкантов, людей, которые были рядом с Prodigy на протяжении всей их карьеры, — и в итоге получилось дивное, захватывающее повествование о личностях, очень талантливых людях, объединившихся во время единой цели. В книге много подробностей «из жизни звезд»: о поиске острых ощущений, заездах на гоночных мотоциклах, прыжках с парашютом и занятиях сноубордингом. Но прежде всего это история о музыке, о том, как она рождается и как меняет наш мир. Царь Иван Грозный после крушения советского строя (и, соответственно, советской исторической научной цензуры) стал существовать в общественном сознании и научном обиходе сразу в нескольких воплощениях. Для патриотов Грозный превратился в собирателя русских земель, борца с олигархами-боярами. Для либералов – в «кровавого садиста на троне», истребившего тысячи людей. Монархисты чтут Ивана Грозного как самого богобоязненного православного царя. Английский историк Чарльз Гальперин внимательно изучил эволюции «проекций» Ивана Грозного с самых разных точек зрения – есть даже глава, посвященная тому, каким образ Ивана Грозного описывается в работах современных татарских историков. Нашлось место и фильмам: Грозный стал не только героем фильма, сериала, но и рекламных роликов, где эксплуатировались самые разные качества этой исторической личности. Есть очень интересные догадки и выводы, и после чтения книги остается впечатление о том, что Грозный, каким мы его знаем, слишком мало похож на того российского правителя, каким его описывают исторические документы. Здесь прежде всего надо объяснить, кто такой Рюдигер Сафрански. Это один из самых авторитетных философов нашего времени, бывший протестантский священник, который предпочел изучению богословия написание компетентных и крайне занимательных биографий великих философов. В России книги Сафрански переводятся и издаются давно – вышли жизнеописания Гегеля, Хайдеггера, Шопенгауэра, Гете… Причем Сафрански каждый раз описывает не столько обстоятельства жизни своего героя, сколько эволюцию его идей, творческих замыслов, раскрывает, что удалось воплотить из задуманного, а что так и осталось для исследователей. Франц Кафка сегодня является одним из самых известных имен в истории западной литературы. Но кем он был в начале своего пути, в Праге начала прошлого века? «Нет у меня наклонностей к литературе, я просто из литературы состою, я не что иное, как литература, и ничем иным быть не в состоянии», — писал Франц Кафка своей невесте Фелиции Бауэр. Писательство было его существованием, которое значило для него больше, чем законченное произведение. Сафрански описывает жизнь человека, который с юности осознал свое предназначение – писать, заниматься литературой, переносить на бумагу сюжеты и образы, рожденные его воображением. При этом и семья Кафки, и большинство его друзей, и коллеги по работе считали эти литературные опыты блажью. Отец писателя требовал, чтобы Франц взял на себя управление асбестовым заводом, надеялся увидеть его преуспевающим коммерсантом. Но ради литературы Кафка отказался и от денег, и от карьеры, и от личной жизни. Биография, написанная Рюдигером Сафрански – возможно, лучшее исследование личности и внутреннего мира писателя Франца Кафки. Наверно, кто-то еще помнит эту американскую певицу, Бритни Спирс. Она в конце 1990-х, что называется, «взорвала эфир». Масса хитов, мировая слава, толпы поклонников. А потом начались проблемы с наркотиками, скандалы, потом выяснилось, что ее отец несколько лет следил за ней и после оформил над ней опеку. История мутная, и сама Бритни в книге немного к ней добавляет. Ее книга – это вовсе не история успеха, не скандальные признания, не рассказы о пути к славе. Это довольно причудливое повествование, куда Бритни включила и свои школьные дневники, и какие-то обрывочные воспоминания, и жалобы, причем зачастую куски ее воспоминаний повторяются, как будто сама певица хочет таким образом «заговорить» свою непутевую карьеру. Но из «Женщины во мне» нам является образ непривычной, незнакомой Бритни Спирс – богобоязненной и набожной американской школьницы, потом – трудоголички, которая проводила все время в гримерках во время гастролей и студиях записи, стремясь создавать совершенные песни. Собственно, она сама признается, что собственной славы почти не заметила, поскольку работала почти круглосуточно. Бритни сама знает свои недостатки – неуравновешенность, мечтательность, расточительность. И чтение ее книги оставляет жутковатое впечатление – получается, что в жизни этой женщины так и не встретилось мужчины, который смог бы ей помочь одолеть ее демонов. За книгами историка Дениса Хрусталева «Читатель Толстов» всегда следит с особым интересом. Хрусталев исследует малоизвестные эпизоды средневековой истории. Три года назад вышла книга «Ведьмы из Варбойс» (18+) – подлинные протоколы судебного процесса по обвинению женщин деревни Варбойс в колдовстве. Самое интересное – не только сами судебные документы, но и составленные Денисом Хрусталевым комментарии и объяснения к оригинальному тексту. Новая книга построена по такому же принципу. В 1597 году в Эдинбурге вышел трактат «Демонология», написанный в форме диалога двух интеллектуалов. Его автор — король Яков, сын Марии Стюарт, король Шотландии и первый король Англии из династии Стюартов. Он унаследовал после Елизаветы I английский трон и объединил Англию и Шотландию в Великобританию. Кроме того, Яков был большим специалистом по колдовским делам. Его трактат фактически стал инструкцией для английских ведовских процессов. В нем приводятся описания различных злых духов, разъясняется, как они влияют на людей, и как определить тех, кто им подвержен. Есть здесь и руководство об испытаниях ведьм. На многие годы «Демонология» короля Якова стала настольной книгой для королевских судей. В России этот труд издан только сейчас – и опять же интересен не только текст «Демонологии», но и комментарии самого Дениса Хрусталева. Всем, кто интересуется средневековой историей, непременно следует прочесть эту книгу. Ростов в царской России был не только одним из богатейших городов Юга России, не только главным транспортным узлом, но и своего рода «криминальной столицей» страны. Историк Сергей Кисин изучил газетные подшивки и архивные дела конца 19 и начала 20 века, и обнаружил там множество поразительных историй. Ростовские воры в те времена считались первыми в своем преступном промысле. Самые дерзкие ограбления, самые жестокие налеты – это все они. Наконец, ростовский преступный мир породил несколько явлений, которые во многом сохранились до наших дней. Например, особая манера общения, по которой воры определяли «свой-чужой» — не только блатной жаргон, но и особые движения, жесты, позы: вор мог даже не открывая рта сообщить важную информацию своим подельникам. Ростовским ворам были присущи все черты, которые полагаются «джентльменам удачи» во все времена – лихость, бесшабашность, личная отвага, с другой – неразборчивость в средствах, грубость, жестокость и цинизм. Отдельная глава посвящена «понтам», как ростовские воры демонстрировали свой образ жизни, богатство и криминальный успех. Например, одному вору знакомые девушки сказали, что хотели бы прокатиться на санях по снегу. Дело было летом, и щедрый криминальный авторитет засыпал улицу в Ростове сахаром, и катал своих подруг на санях. Для этого ему пришлось купить два вагона сахара. И таких историй в книге немало. Прекрасный сборник исторических мини-очерков, составленный известными петербургскими краеведами Анной и Юрием Манойлено и посвященных, само собой, Санкт-Петербургу. Вот история великого архитектора Карло Росси, которого чиновники уволили за…прогулы, за пять лет работы в России Росси считанные разы посещал совет, в котором был официально трудоустроен. А вот удивительная юридическая коллизия: один петербургский врач забрал у своего знакомого свой портрет, написанный великим художником Орестом Кипренским. И суд долго не мог понять, кому же должен принадлежать портрет: человеку, который на нем изображен, или тому, кто приобрел его у живописца? А вот история грандиозного пожара в императорском дворце, причиной которого стал работник дворцовой службы, который явился на службу пьяным и лег спать в своем кабинете, не потушив свечу. От свечи занялась стена, потом разбушевался гигантский пожар, который не могли потушить несколько часов. Самое интересное, что по итогам служебного расследования уволили и виновника происшествия, и старого лакея, который обязан был во время обхода проверять несение службы своими коллегами. Старик написал императору, что он всю жизнь прослужил во дворце, что недавно умерла жена и у него на руках осталось четыре дочки. И император повелел не только вернуть старого лакея на службу, но и выплачивать ему пенсию. Очень интересные истории! У английской писательницы Элисон Уэйр есть целая книжная серия в издательстве «Азбука», где уже несколько лет выпускают ее исторические романы – о некоторых из них «Читатель Толстов» писал, и Уэйр издает каждый год по одному-два гигантских обстоятельных романа, а еще – какое-нибудь историческое исследование. Достаточно посмотреть на список уже изданных книг в ее авторской серии в «Азбуке» (кстати, все они переведены на русский и изданы у нас впервые) – там почти два десятка томов! Выдающаяся работоспособность! Но при этом Элисон Уэйр – действительно очень хорошая писательница. Она прекрасно знает эпоху, которую описывает (это последние Тюдоры – Генрих VIII и Елизавета I, и первые Стюарты), причем знает ее на уровне бытовых картинок – в чем люди ходили, что ели на обед, как писали письма, какие были особенности у дворцового этикета. Новый роман рассказывает о судьбе Марии Шотландской, дочери Генриха VIII и Екатерины Арагонской. Она росла в роскоши, пережила и свою мать, и отца. Была изгнана из дворца, потом на короткое время вернулась на трон, а после погибла на эшафоте, куда ее отправила единокровная сестра, королева Елизавета. В английской истории ее прозвали «Кровавой Мэри», и это не случайно. Новая книга российской журналистки и правозащитницы Евы Меркачевой. Она, пожалуй, единственная из всего пишущего сообщества, кто постоянно исследует самые темные стороны российской правоохранительной системы – как содержатся приговоренные к пожизненному заключению, в какие условия попадает человек, оказавшийся за решеткой по приговору суда. Новая книга посвящена маньякам. Оказывается, единого юридического определения маньяка до сих пор не существует. Потому что чаще всего маньяком, серийным убийцей, воплощенным злом оказываются внешне совершенно безобидные обыватели, социально адаптированные, до определенной степени их даже можно назвать здоровыми. Но потом что-то щелкает в их мозгу (в мозгу ли? Или в душе? Или это какие-то процессы, которые невозможно отследить?), человек берет топор и выходит на большую дорогу. Ева Меркачева изучила истории самых известных маньяков, начиная от первого серийного убийцы в советской истории Комарова. С некоторыми из них, отбывающими наказание, она даже записала интервью. Важна интонация ее книги – она не предлагает читателю очередной «жареный сюжет про маньяков», она искренне пытается разобраться, о чем общество может рассуждать, когда сталкивается с маньяком – об очередном провале воспитания, о медицинских и психических отклонениях, о неких страшных семейных ситуациях. Отличная, высокопрофессиональная журналистская работа. Забавная повесть, изданная в серии «Азбука.Голоса», которая предоставляет возможность издаваться молодым российским авторам. «День города» — история одновременно и фантасмагорическая, и сатирическая. Вот некий сибирский город, в котором ничего не происходит, и главное событие – это годовщина со дня рождения писателя Федора Михайловича (не Достоевского), когда вокруг памятника устраиваются массовые танцы и гуляния. Вот две девушки, которые нашли себе женихов в Интернете. К Кате приехал американец Нейтан, а к Наташе – пылкий чилиец Хавьер. Вот только женихи получаются какие-то сомнительные: у Нейтана были две жены, да обе померли (и не сам ли он причастен к этому, постоянно задает себе вопрос Катя). А Хавьера в первый же день приходится спасать от двух женщин легкого поведения, которые завлекли чилийца в свое логово. История начинается как легкая юмористическая и романтическая сказка о том, как иностранцы ищут русских невест, а потом превращается в крутой фолк-хоррор в духе рассказов Дарьи Бобылевой. «День города» — яркий пример магического реализма, щедро приправленный местным колоритом и черным юмором. Для любителей военной теории этот сборник фундаментальных (и впервые переведенных на русский) трудов по тактике и стратегии современной войны окажется поистине незаменимым. Здесь представлены китайский и американский подходы к современному представлению о том, какой стала война в ХХI веке. Война давно переросла рамки обычного вооруженного столкновения, став гибридной и всеобъемлющей. Воюют не только солдаты на поле боя – воюют экономики, торговые системы, воюют политики, которые вводят санкции, воюют информационные структуры, создающие образ врага для своего населения. Война направлена как вовне и ведется средствами внешней политики, так и вовнутрь, чтобы соответствующим образом переформатировать и мотивировать собственное население. В трудах китайских и американских историков, составивших сборник, подробно изучается опыт военных конфликтов начала века – от войны в Ираке до событий в Сирии и на Украине, анализируются действия сторон, совершенные ошибки и несомненные успехи. Каждая из мировых держав – Россия, США, Китай – сегодня пользуется собственной военной теорией. США в вопросах ведения гибридных войн преимущественно опираются на концепцию Ф. Хоффмана и Дж. Мэттиса, Россия — на так называемую «Доктрину Валерия Герасимова», а Китай — на автохтонную концепцию «неограниченной войны» Цяо Ляна и Ван Сянсуе, генералов Народно-освободительной армии Китая (собственной оригинальной разработки 1999 года, имеющей преимущественно общефилософский и мировоззренческий характер), которую Китай пытается комбинировать с перенимаемым российским и американским практическим опытом. Первое изданное на русском полноценное жизнеописание Анжелики Балабановой. Сегодня даже историки не всегда помнят, кто это такая, а между тем Балабанова – одна из ярчайших фигур европейской политики периода между двумя мировыми войнами, деятельница международного рабочего движения, а в разное время (и в это трудно поверить) была ближайшей сподвижницей Ленина и Муссолини. Муссолини вообще называл ее своим учителем в политике – когда они встретились, он был еще начинающим журналистом, а Балабанову уже знали все. Кстати, именно в Италии Балабанову чтут сильнее всего, и именно Италии она завещала свой архив. Балабанова яростно пропагандировала идеи марксизма, ее называли «социалистической святой», она вступила в партию большевиков и даже некоторое время была заместителем наркома иностранных дел в первом советском правительстве. В ее судьбе множество крутых поворотов: от изгнания из родного дома в юности до короткого успеха в Америке, где ее считали «самой близкой подругой» Муссолини. Эта книга – биография женщины, которая принесла в жертву все ради верности своим идеям. Пусть вас не смущает несколько академичный стиль названия книги – монография Ксении Гусаровой вышла в серии «Библиотека журнала «Теория моды», а журнал «Теория моды» — единственный в мире (!) научный академический журнал, изучающий вопросы мировой моды. Гусарова взялась изучить такое явление в моде как «зооморфизм», когда люди подражают животным (в одежде, в манере одеваться, в стиле). Еще в Средние века если над человеком хотели посмеяться, его изображали в виде какого-нибудь животного, а вскоре образы животных перекочевали в одежду, появились костюмы, вдохновленные образами зверей. Дальше – больше: модницы в Париже украшали свои шляпы чучелами птиц, появилась бижутерия и украшения, где в ювелирные подвески вставляли экзотических насекомых. Уже в наше время модные показы стали сопровождать выставками хищных животных, гепардов, например. И уж точно нельзя пройти мимо феномена «квадроберов», которые не просто одеваются «под животных», но и ведут себя соответственно. Ксения Гусарова изучила моду последних двух столетий, обнаружив определенные этапы в «озверении» мировой моды. Например, первый всплеск интереса к зооморфизму появился благодаря популярности идей Чарльза Дарвина. Современные модельеры переосмыслили идеи викторианской анималистики, а нынешних квадроберов предвосхитили увлечения главных европейских модниц меховыми горжетками, боа из перьев и прочими аксессуарами «животного происхождения». Очень интересное исследование. Один из любимых сюжетных твистов у «Читателя Толстова» — история с разоблачением. Вот есть семья Райан, которой все восхищаются. Он, Оливер – модный писатель, заработавший литературным творчеством на роскошный особняк, в котором живет со своей женой Элис. Элис – тихая скромная женщина, книжный иллюстратор. Работают они вместе, и считаются завидной парой. И тут – скандал, вспышка агрессии со стороны Оливера. Теперь Элис в больнице, в коме, а мы снова пересматриваем их семейную историю, только теперь глазами разных людей – соседей, коллег, приятелей семьи, родственников… Постепенно, очень постепенно мы погружаемся в прошлое идеальной супружеской пары, узнавая такие секреты, которые даже сами Оливер и Элис старались держать в крепко закрытых чуланах памяти. Слой за слоем с глянцевого образа молодых успешных супругов начинает слетать шелуха, обнажая жуткие подробности, комплексы, детские травмы и страхи. Воплощенная «арка персонажа»: главный герой, который в начале романа вызывает наше восхищение, в финале предстает монстром, чудовищем, совершенно беспощадным домашним тираном. И закономерный вопрос в финале: считать ли историю Оливера и Элис какой-то патологии, или большинство счастливых (как бы счастливых, уточним) пар вокруг нас живут в таком же аду? |

19:06

18:07

|

|

|

|

|

|

|

ТВЕРСКИЕ НОВОСТИ СЕГОДНЯ:

|

Опубликовано 14 минут назад

|

|

Опубликовано 26 минут назад

|

|

Опубликовано 53 минуты назад

|

|

Опубликовано 47 минут назад

|

|

Опубликовано сегодня в 18:20

|

|

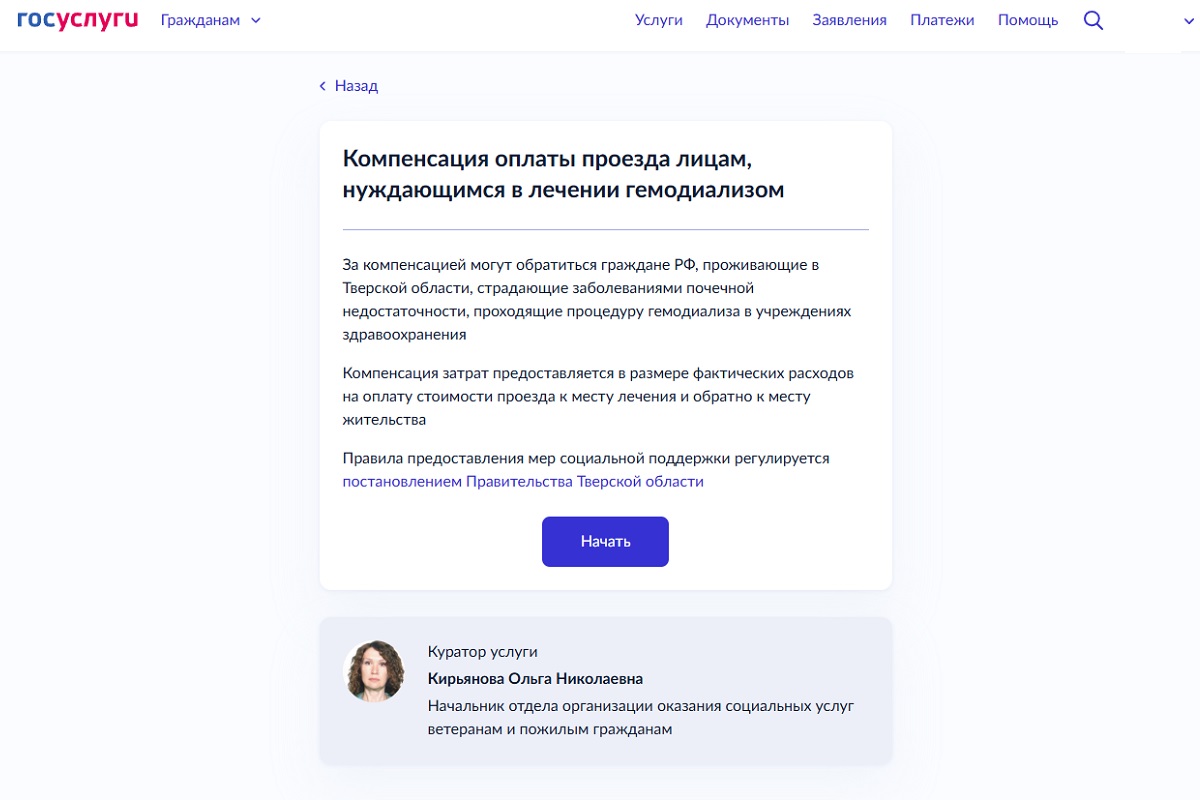

Пациенты отделения гемодиализа в Тверской области могут оформить компенсацию за проезд на Госуслугах

Опубликовано сегодня в 18:07

|

|

Опубликовано сегодня в 17:38

|

|

Опубликовано сегодня в 17:23

|

|

Опубликовано сегодня в 17:10

|

|

Опубликовано сегодня в 17:19

|

|

Опубликовано сегодня в 17:15

|

|

Опубликовано сегодня в 17:00

|

|

Опубликовано сегодня в 16:44

|

|

Опубликовано сегодня в 16:51

|

|

Опубликовано сегодня в 16:37

|

|

Опубликовано сегодня в 16:33

|

|

Опубликовано сегодня в 16:13

|

|

Опубликовано сегодня в 16:15

|

|

ТВЕРСКИЕ НОВОСТИ:

14.05.2025 в 20:46, просмотров 365

вчера в 03:06, просмотров 328

14.05.2025 в 20:34, просмотров 311

14.05.2025 в 21:01, просмотров 278

14.05.2025 в 21:33, просмотров 265

14.05.2025 в 21:47, просмотров 250

вчера в 11:12, просмотров 229

вчера в 11:21, просмотров 212

вчера в 14:28, просмотров 209

|

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

|